One Hour Interview

世界で初めて緑藻で植物由来の成分をつくることに成功

ハリマ化成との共同研究で村中さんは、微細藻類を使ってロジン(松やに)の成分のひとつであるアビエタジエンをつくることに世界で初めて成功した。

この研究がさらに進化すれば、ロジンの他の成分の機能や役割も解明できる。

それはロジンの新しい用途開発にも道を切り開く。

さらにこの方法でさまざまな遺伝子を組み合わせれば、これまで自然界に存在しなかった“夢の新薬”が創出される可能性もある。

村中俊哉

大阪大学大学院

工学研究科生命先端工学専攻 教授

20万種以上にもおよぶ植物の代謝産物

先生の研究室は細胞工学領域の研究がテーマだということですが、どういう研究をされているのですか。

動物と植物の一番の違いは何だと思いますか。すみません、いきなり逆に質問して。

うーん、動物は動きますが、植物は動きません。

そうです、まさにそう。核心をついた答えです、素晴らしい。植物には葉緑体があるとか、そういう答えが多いのですが…。

そういう知識がないものですから(苦笑)。

動物は食べたいものに自分で近づいていって食べることができます。しかし植物は基本的に動けません。だから植物は自分で食料をつくります。それが光合成です。二酸化炭素と水と無機物があれば、糖(炭水化物)ができます。

一方、近くに敵がいる場合、動物は攻撃するか逃げます。でも植物はそれができません。だから植物は何をするかというと、いろいろな低分子の化合物をつくり、それで敵である虫を殺してしまうということがあります。その虫が嫌がる臭いのする物質を出して追い払うこともあります。揮発性の低分子の化合物を出して、敵である虫を捕食する別の虫を引き寄せる植物もあります。植物は受精の媒介役をする虫を引き寄せるため、きれいな花を咲かせたり、誘引物質を出したりもします。植物が生産するそういう代謝産物は、20万種以上あるといわれています。哺乳動物の代謝産物をはるかに上回る化学的多様性を持っているのです。

それぞれがどういう物質なのか、20万種のすべて分かっているのですか。

分かっていないものの方がたくさんあります。ですから、おそらくこれくらいはあるだろうという推測ですが、こういう低分子化合物はさまざまな生理活性があります。そしてその生理活性を利用して医薬品とか食品添加物、あるいは香料や工業原料などに利用されています。

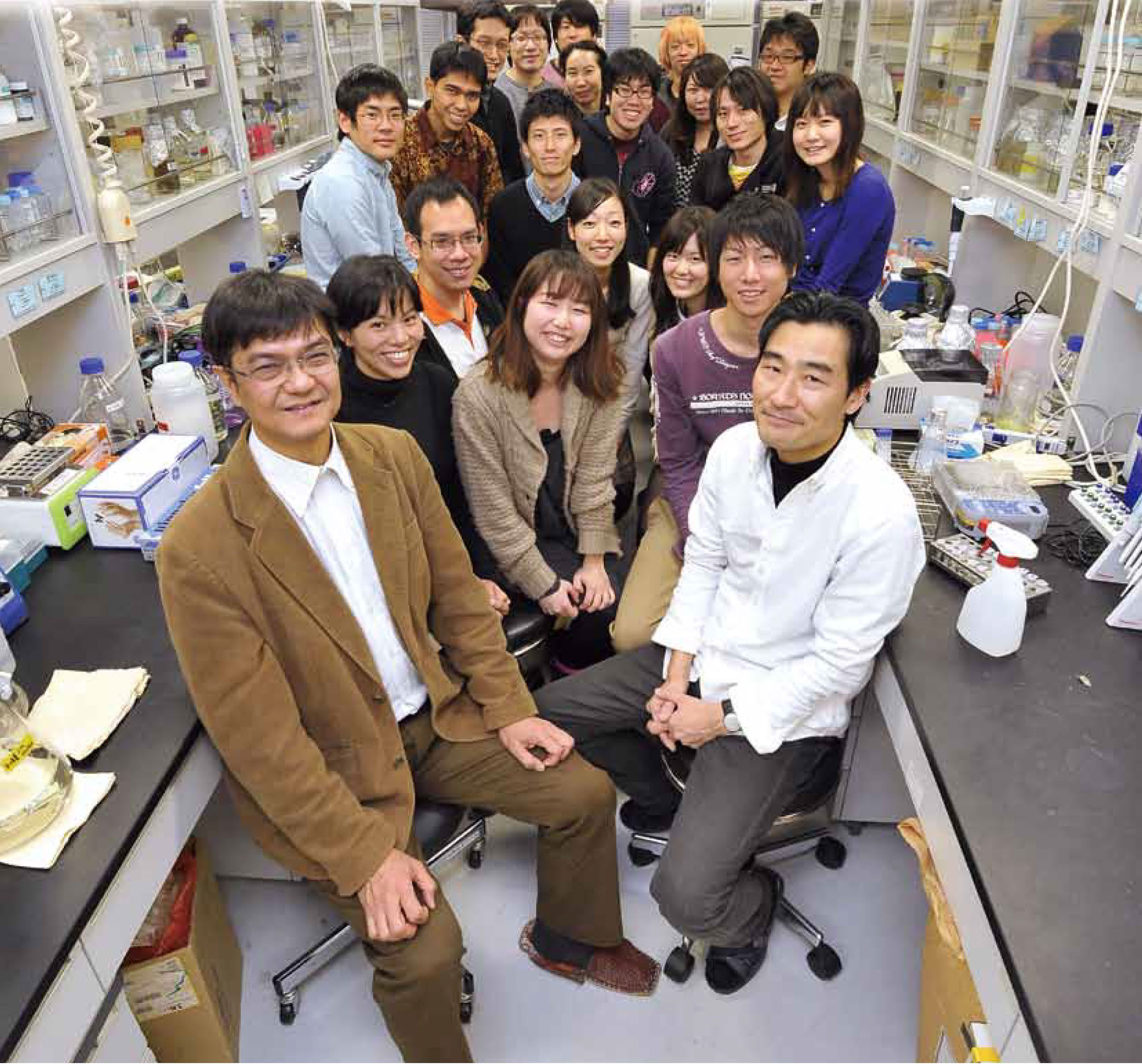

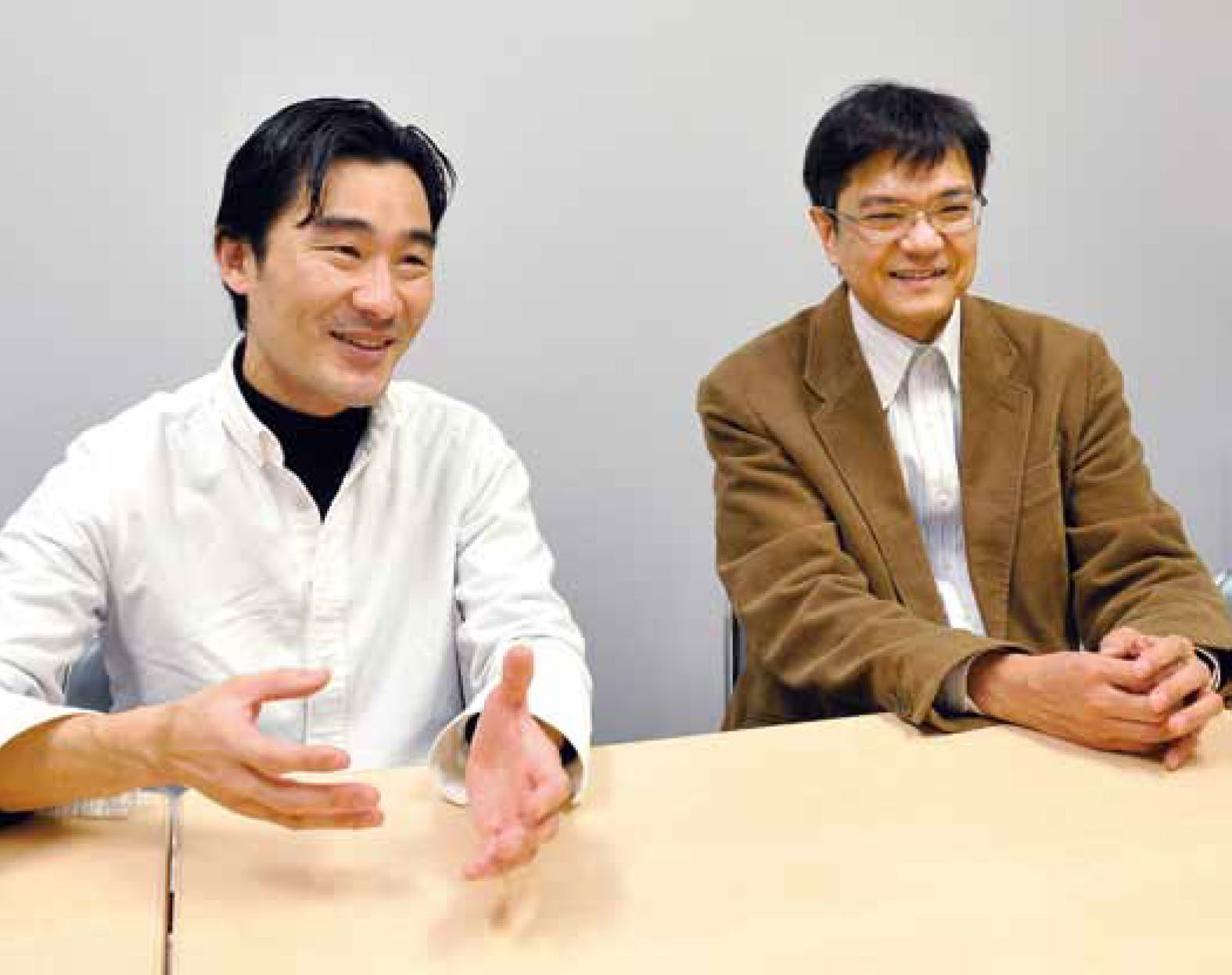

關光(せきひかる)准教授(左)は、理化学研究所に勤務していたときからずっと二人三脚で共同研究をしてきた“相棒”。村中さんは關さんに絶大な信頼を寄せている。村中さんについて關さんが「部下、学生一人ひとりに気を配るし、テーマ設定が斬新で面白い」と言えば、村中さんは「私は言うだけ。關先生がそれを具現化してくれる」と返す。今の研究については「5~6年後に振り返ったとき、あそこが突破口だったなといえるようになるといい」と口をそろえる。