伝説のテクノロジー

靴修理

靴職人・村上塁さん

糸にも施される細かな工夫

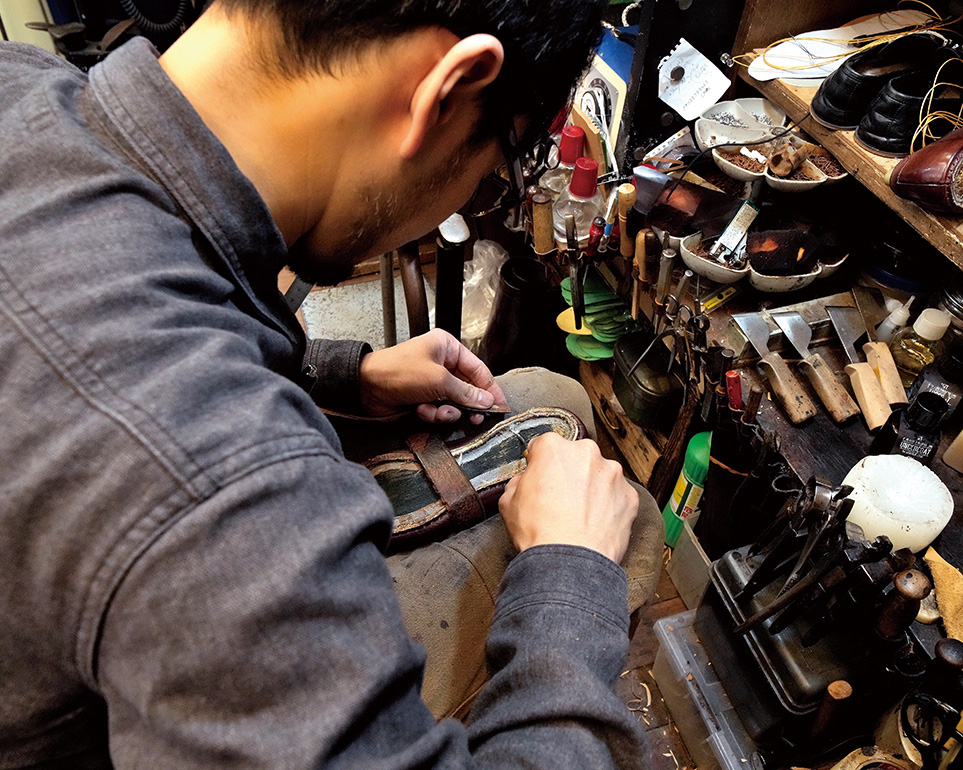

本格的に靴の修理を始めた村上さんは、道具類や機械をすべて自分が使いやすいようにカスタマイズした。買ったままの状態で使っている道具は、1つもない。

靴底を固定させるために打つ釘は、わざわざ錆びさせてから使っている。そうすると釘が抜けにくくなるためだ。修理する靴の材質の厚みや製法ごとに使う釘も替える。

靴底を固定させる釘を打つ回数は多くて3回。打つ回数が少なければ少ないほどよい。戸棚にはいい具合に錆びた釘が出番を待っている

靴の革に色を着けるインクは、さまざまな染料を自分で調合したオリジナルのものを、100色以上そろえている。今はそのインクの販売もしている。だがそれは少しでも稼ぎたいから、ではない。

「溶剤や革の削り粉を吸ったりするからでしょうか。靴職人は割と短命なんです。でもオリジナルのインクを抱えたまま僕がもし死んだら、業界のためになりませんから」

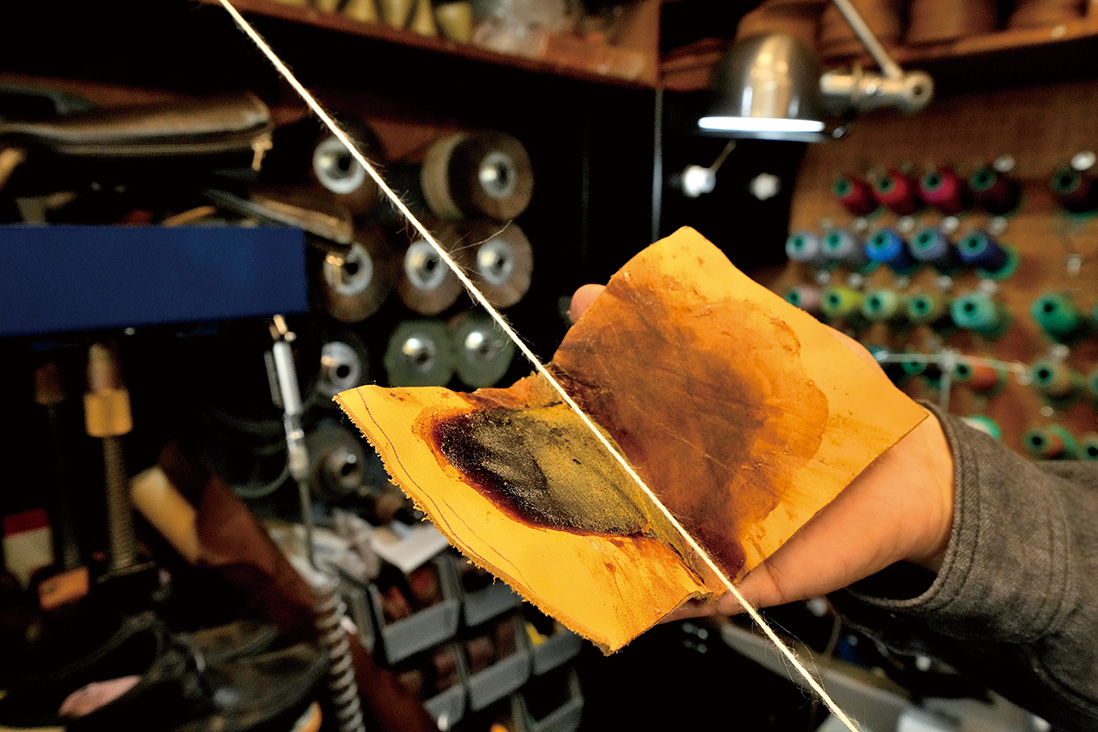

張った4本の麻糸をよる

昔ながらの製法で、靴の本底に帯状の革(ウェルト)を縫い付けるときには、麻糸に松やにを塗り込んだ“チャン糸”を使う。そうすることで糸同士の付きがよくなり、仮に糸が切れてもほつれにくくなる。

松やには気温が低いと硬くなる。だから冬場はストーブで作業場を暖めてから松やにを塗り込む作業に入る。最近は化学繊維の糸を使う職人もいる。その場合、松やにを塗り込む作業は必要ない。だが、村上さんは麻糸にこだわっている。化学繊維だと構造上、麻糸に比べて長さを2倍にしなければいけないために仕事のスピードが格段に落ちるからだ。

松やには手で塗り込む。摩擦熱で松やにを柔らかくしながら塗り込むので、手早さが必要だ。ピンと張った麻糸に松やにを塗り込むときには、呼吸を整え、集中力を高める。狭い作業場に張りつめた緊張感が漂う瞬間だ。

温めた松やにを素早く塗り込む

「先代の域にはまだまだ及びません。でも、僕もこれからは職人を育てていきたいと思うようになりました」

針に糸を通したら手際よく靴の本底に帯状の革を縫い付けていく

自らもまた、技術を伝え、人を育てる存在へ。靴の製造も修理もできる二刀流の職人として、村上さんは今もなお“靴の神様”の背中を追い続けている。

村上塁[むらかみ・るい] 1982年、神奈川県生まれ。靴メーカー勤務を経て2011年5月、ハドソン靴店の2代目店主に。亡くなった家族の形見の靴など、それぞれ思い入れのある靴を鮮やかによみがえらせる確かな技術と丁寧な対応が評判となり、フランスから靴の修理の注文が来たこともある。最近、大人が履き古した靴を赤ちゃんが履くファーストシューズにつくり直すサービスも始めた。https://www.hudsonkutsuten.com

0.1 MB