伝説のテクノロジー

松煙墨(しょうえんぼく)を使った独特の藍染技法

藍染職人 小沼雄大さん

「途中で諦めるくらいなら最初からやるな」

「7代目の父から家業を継げと言われたことは一度もありませんでした。祖父からは毎日のように言われていましたが(苦笑)。でも、高校を卒業したとき、ごく自然な流れで継ぐことに決めました」

と語る小沼さんによると、父親の重信さんが黒羽藍染の職人になったのは30歳のとき。祖父の寅三郎さんは典型的な職人気質だったようで、重信さんには藍染の技法などを一切、教えなかったという。そのため重信さんは見様見真似の独学で黒羽藍染の技法を身に付けた。だからなのか、小沼さんが職人になると言うと「俺には教える技術がない」という理由で、1年間、東京にある藍染工房の教室に通うことを勧めた。

糊を塗って型を生地に写す。

「東京の師匠は、着物を染める藍染で、うちは暖簾などが中心でしたから細かいところはいろいろ違いがありました。師匠の豆汁には松煙墨も入っていませんでした。だから豆汁のつくり方などは父から教わりました。師匠からも父からも『途中で諦めるくらいなら最初からやるな』と言われ、逃げ道がない感じでしたから必死でした」

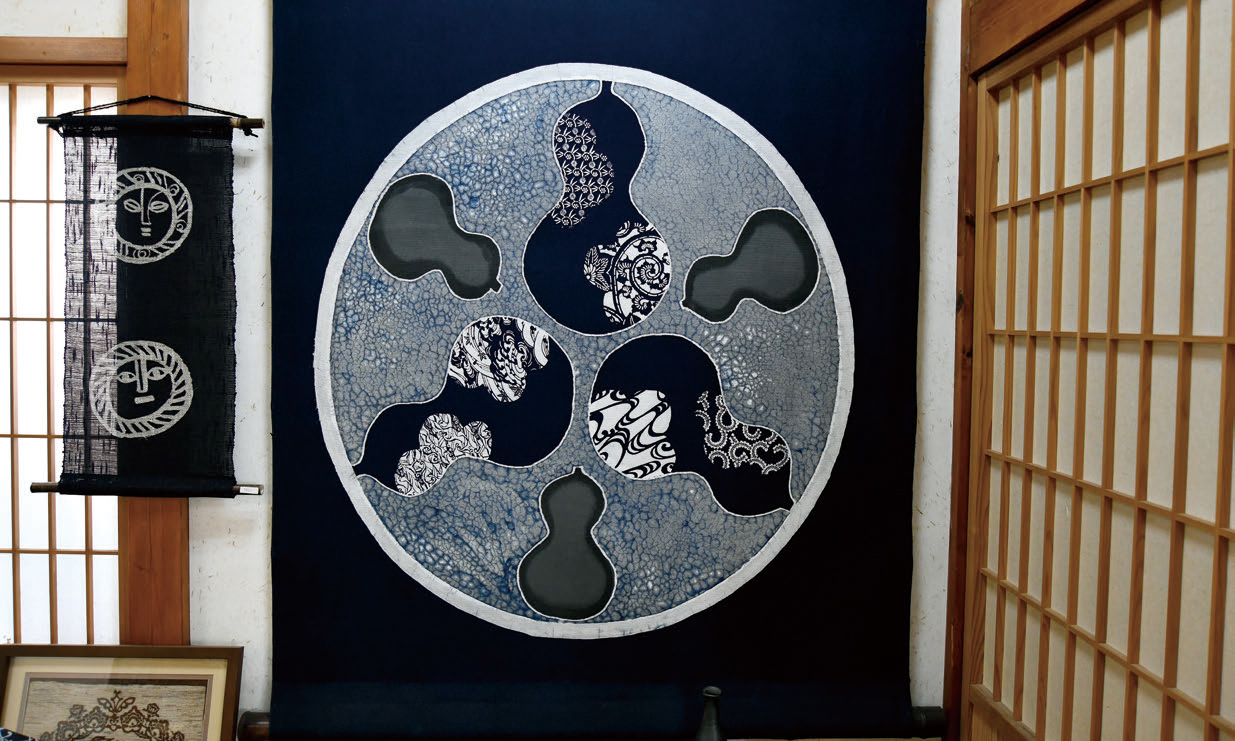

父、重信さんの作品。藍染だが、小さい瓢箪柄は松煙染めにしている。藍色と黒を使い、色の広がりを感じさせる仕上がりになったもの。

そして修業を終えて帰郷し、職人として働き始めて数年後、重信さんが病に倒れて他界し、小沼さんが8代目となったのだった。

「私が家業を継ぐことになったのがうれしかったのでしょう、亡くなる前の1年間は、仕事を全部任されていました。今思えばそれがよかったのでしょう。自由にいろいろできました。でも、8代目になったときはすごいプレッシャーでした」

200年続いてきた伝統工芸を引き継ぐことになったのだからそれも当然だ。しかし小沼さんはそのプレッシャーに押しつぶされることなく、伝統を守りながらスニーカーなどの新しい分野にも挑戦していった。取材に訪れたとき、小沼さんが着ていたシャツも、黒羽藍染の技法で染めたものだった。最近、ちょっとしたブームになっている御朱印帳入れもつくっている。