One Hour Interview

海中のハロゲンで化学の未来を拓く

森山克彦

研究も「諦めたら終わり」

先生はその反応をコントロールし、ハロゲンを使って生体反応と同じ反応を人為的に起こし、新しい化合物をつくろうとされているのですね。

反応をコントロールするのではなく、セレンディピティ(偶然の産物)を重視し、これまでになかった新しい反応を見つけようとしているといったほうがいいでしょうか。何を狙ってこの反応を開発したのかとよく聞かれるのですが、いろいろな反応をかけてみて、ほんのわずかな変化を見逃さないようにしているのです。観察力が重要で、計算ずくで開発しているわけではありません。

確かに効率がいい研究ではなさそうです。

最初のうちはそうでした。でも、0から1を生み出すのは大変ですが、1を100にするのはそれほど難しくありません。1を見つけると、そこから一気に効率がよくなっていきます。今は、0から1を見つける作業と、1を100にする作業を並行して進めている状況です。

見つけたときは、やりがいを感じそうですね。

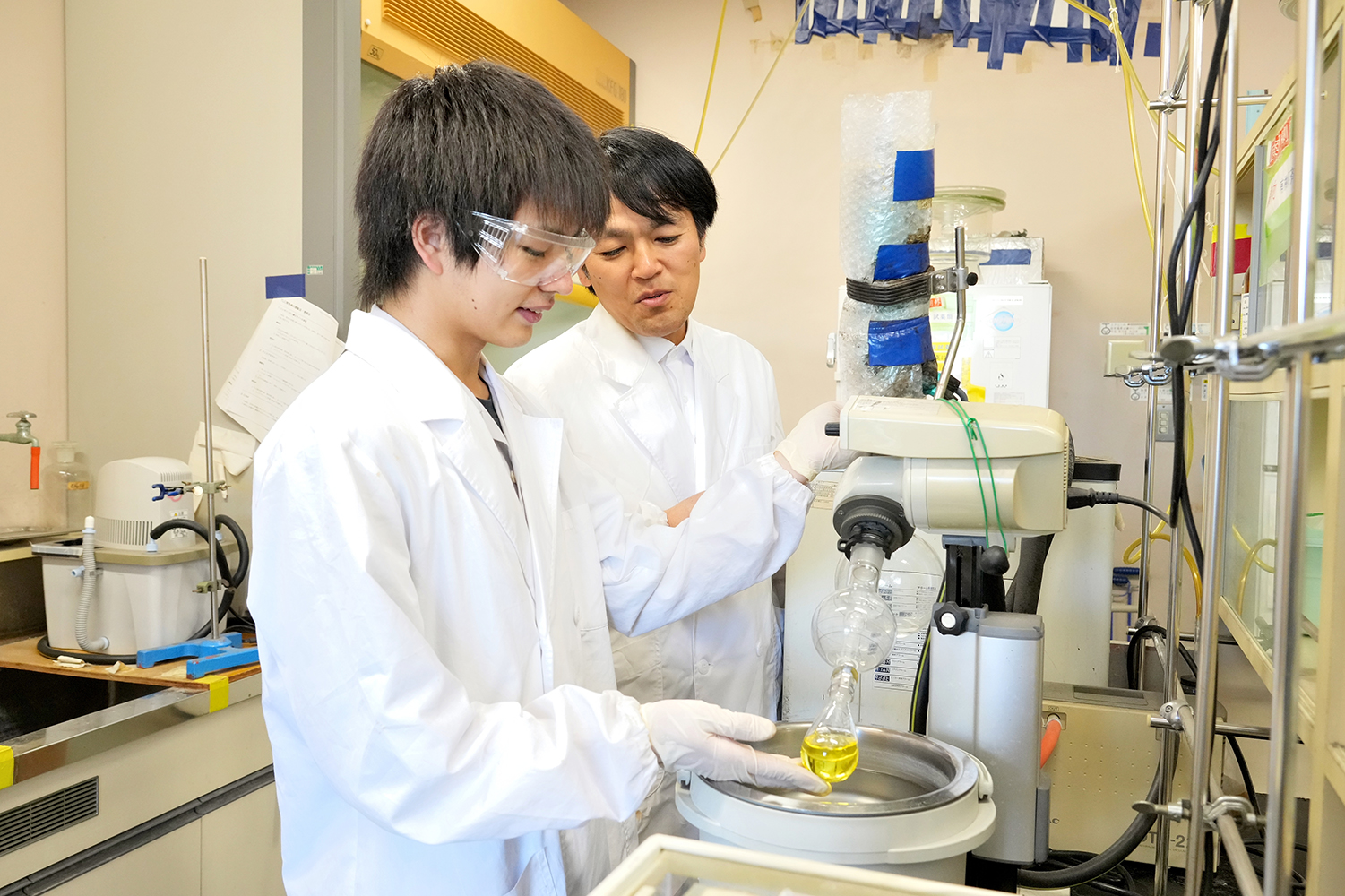

研究室の学生を指導する森山准教授

教育的な視点でいうと、新たな発見は学生にとって喜びが大きく、モチベーションにつながります。学会で研究を発表したときに「それは以前からありますよ」と指摘されるとがっかりしてしまいますが、「どうしてそんなものが見つけられたのですか」と驚かれると学生はとても喜びます。学生のモチベーションを維持するのはとても難しく、永遠の課題だと思っていますが、しっかりフォローしながら、学生一人ひとりが自分の頭で考える習慣を持つように指導しています。

こういった研究を行う研究者には、どのような資質やスキルが必要ですか。

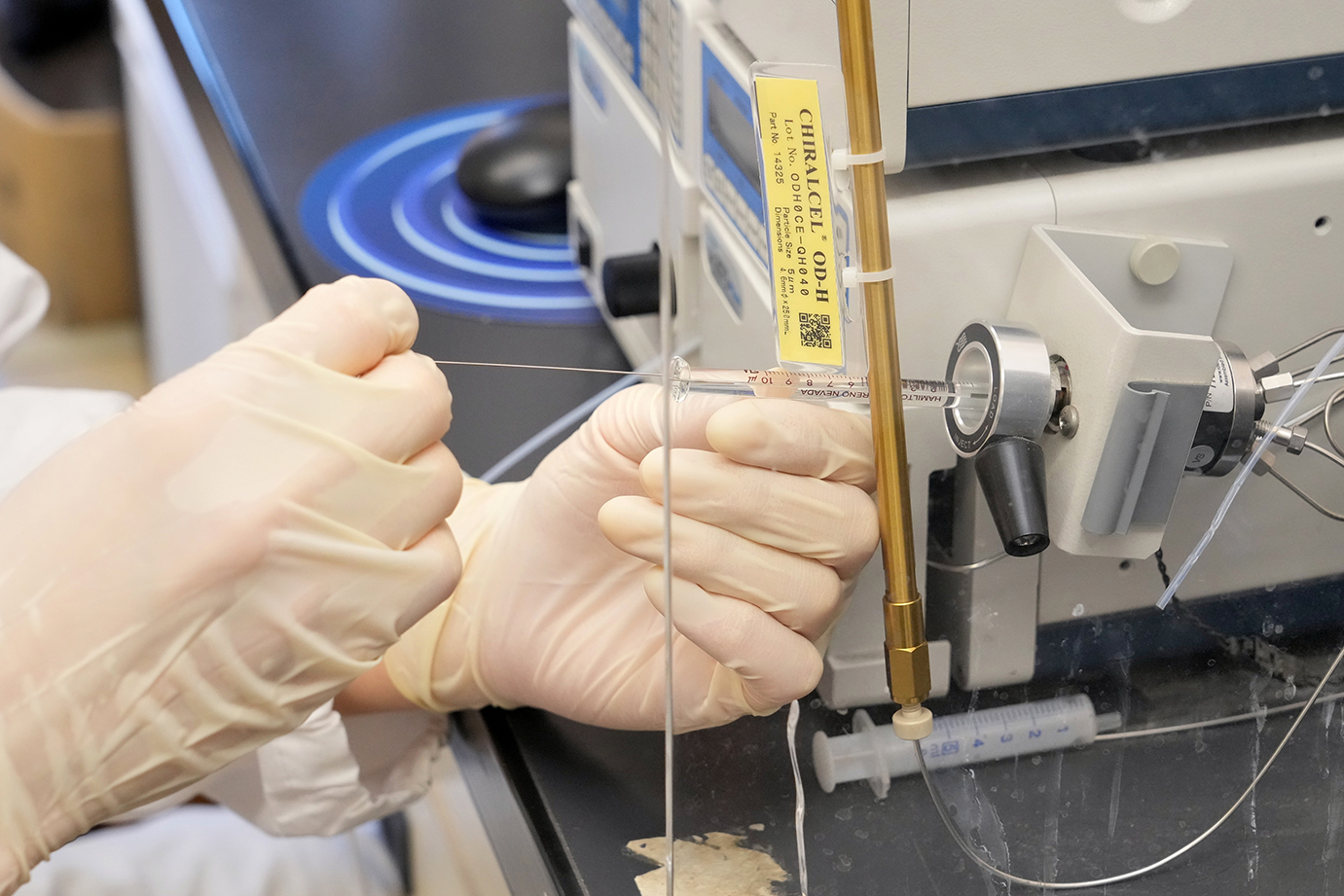

HPLCを用いて化合物の光学純度を測定する

化学は、やはりオリジナリティが大切です。研究内容に限らず、個々のキャラクターにも個性があっていいと思っています。忍耐力は当然必要ですが、それに加えて向上心、とにかく何とかしようという前向きな気持ちは絶対に欠かせません。スポーツ漫画などに「諦めたらそこで試合終了」というセリフがときどき出てきますが、研究もまさしくそれだと思っています。下手でも不器用でもいい。何とか新しいものを見つけたいという強い気持ちが、普通なら気がつかないような微小な現象の発見につながります。