One Hour Interview

海中のハロゲンで化学の未来を拓く

有機化学の世界では陰の立役者的ポジションだったハロゲン元素。

森山克彦さんはそこに着目し、従来にない有機化学反応を開発。

創薬を目標に、化学の新たな領域を開拓しようとしている。

森山克彦

千葉大学

大学院理学研究院

大学院融合理工学府

准教授

海中に無尽蔵にある資源

先生の研究室は「反応有機化学研究室」という名前ですが、具体的にはどのような研究をされているのでしょうか。

人体の中で起きている有機化学反応につながるような反応、環境に調和した反応の開発をメインに研究しています。環境調和型にもいろいろありますが、私は元素周期表の17族に属する、フッ素、臭素、ヨウ素などのハロゲンをいかに有効に使うかを柱にしているのが1つの特徴です。

ハロゲンに着目されたのはいつ頃ですか。

2010年に千葉大学大学院理学研究科の助教になったとき、東郷秀雄教授が扱っていたのがヨウ素でした。面白そうだと思って私もヨウ素の研究を始めたのがそもそものきっかけです。

なぜ、ハロゲンを使うのでしょうか。

日本は天然資源の乏しい国といわれることも多いですが、周りを囲む海にはさまざまな資源があります。代表的なのがNaCl(塩化ナトリウム)で、そこに含まれている塩素がハロゲンです。

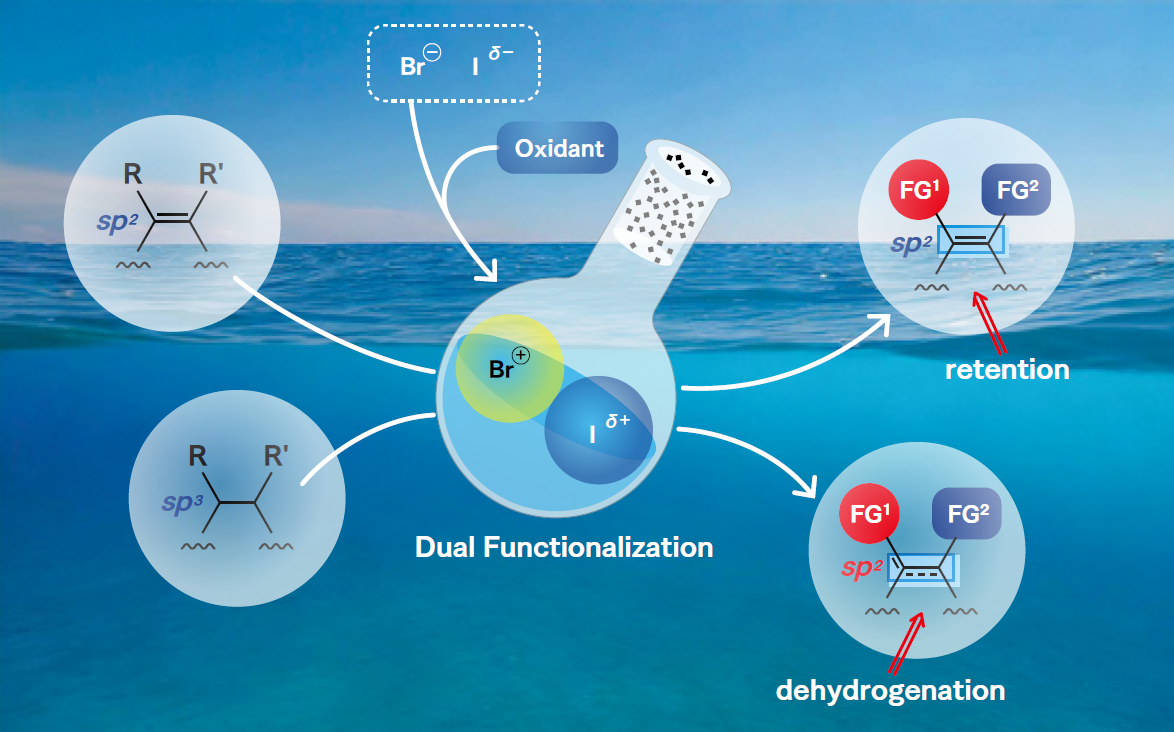

実は、有機化学の世界ではこれまでハロゲンはどちらかというと注目はされてこなかった存在でした。しかし、ハロゲンは海水の中に豊富にありますから、使えるなら使ったほうがいい。ハロゲンは酸化して電荷をプラスにすることができます。また、使った後に電荷をマイナスに戻すことが容易にできるため、環境に負荷を与えず廃棄できるのも利点です。最近では、酸化したハロゲンの反応性の高さを利用して、同時に2つの異なる官能基を一度につけて従来より反応を短縮することができるなど、他の元素ではできない利点を見出すことができました。ハロゲンの臭素やヨウ素は重金属の性質に類似していることから、重金属代用型反応試材としても利用できます。

資源小国の日本も、ハロゲンならほぼ無尽蔵にあるということですね。

近年、さまざまな資源価格が高騰しており、日本がどんどん不利な状況になりつつあります。例えばリチウムやレアメタルなどの金属類はロシアや中国などで産出されており、日本ではほとんど産出されません。日本がリードできる科学技術をつくっていこうと考えたとき、輸入に頼っている遷移金属やレアメタルではなく、身近に豊富にあるものを使ったほうがいいのではないかと考えました。